「Pillar 2(ピラー2、通称「第二の柱」)」について、その目的から制度のインパクト、実務対応まで、実務担当者が押さえるべきポイントを米国BIG4出身の会計士が丁寧に解説します。実務経験に基づいた視点で、Pillar 2の留意点をわかりやすくお伝えします。

はじめに

Pillar 2(ピラー・ツー、通称「第二の柱」)とは、OECD(経済協力開発機構)が主導する国際課税ルールの大改革の一環であり、多国籍企業による“税逃れ”への対応として世界145か国以上が合意している制度です。

近年、巨大企業が税率の低い国や地域(いわゆる“タックスヘイブン”)を活用して税負担を軽くする事例が多発しており、各国の税収減少や課税の公平性が課題となっていました。この流れを受け、OECD/G20が共同で進めるBEPS(税源浸食と利益移転)プロジェクトの“第二の柱”として登場したのが、Pillar 2です。

Pillar 2の目的と全体像

Pillar 2の主な目的は、多国籍企業が世界中のどこにいても最低限の法人税を支払うことを確保する点にあります。これにより、極端に低い税率によって税金を逃れる行為を防止します。この制度は以下のような原則に基づいています:

-

グループ連結売上が一定以上(約1,100億円超)ある多国籍企業が対象

-

各国ごとに実効税率を算定し、それが15%を下回る場合は差額分を課税(トップアップ課税とも呼ばれます)

-

親会社またはその他の国がその差額分を補足的に徴収することで、「グローバル・ミニマム課税」を実現

これが、Pillar 2の中核的な考え方です。

国際税務について『ちょっと気になる』『こんなこと聞いてもいいのかな?』という疑問から個別の具体的なご相談まで。どんな小さなご質問・ご相談でも、ITRI編集部は大歓迎です!

以下の詳細から、匿名・無料の相談窓口をお気軽にご利用ください。

ご質問への回答は原則として1〜3営業日以内に行います。

導入の背景と国際的な合意

この制度は、OECDによる長年の議論を経て2021年に国際合意がなされ、2024年以降、各国で段階的に導入が進められています。日本では2024年4月から制度導入済みです。また、各国の取り組みにより制度の具体的な運用方法(例えば“QDMTT – 適格国内ミニマム課税“)が整備されつつあり、今後さらに実務対応が必要になると見られています。

日本企業にとってのインパクトとは

日系企業にとっても、この制度は他人事ではありません。たとえば、次のような企業は制度の対象となりうる可能性があります:

-

グローバル展開を行っており、複数の国に子会社・支店を保有している

-

グループの連結売上が1,100億円程度(約7.5億ユーロ)以上

-

東南アジアなど、税制優遇措置がある国に子会社を設立している

このような企業にとっては、全世界のグループ会社における実効税率の管理と、課税リスクの把握・対応策の検討が急務となります。

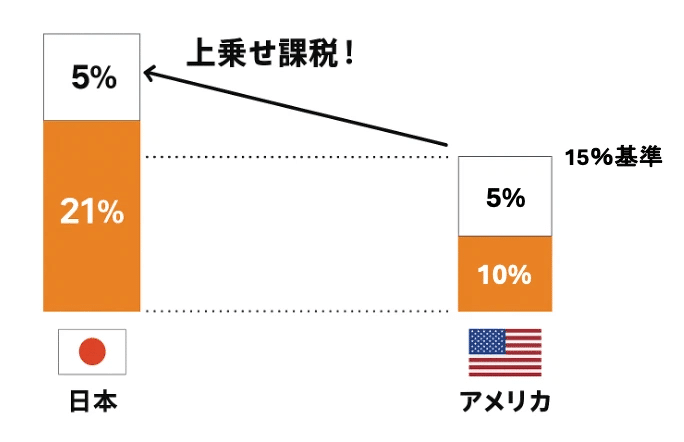

図解:Pillar 2による課税の仕組み

以下は、親会社(日本)と子会社(アメリカ)間で税率が異なるケースの図解です。

-

親会社(日本):21%

-

子会社(アメリカ):10%

上の図解では、アメリカ子会社の実効税率は10%となっており、グローバル・ミニマム課税の最低ライン(15%)を下回っているため、不足分(5%)が親会社側で上乗せ課税されます。

今後の留意点と対応の方向性

Pillar 2は制度としてすでに動き始めており、今後さらに複雑な運用が求められます。とくに企業側で注意すべきポイントは以下のとおりです:

-

グループ各社の実効税率の正確な把握

-

国によって異なる制度導入時期や運用指針の個別把握

-

QDMTTなどの国内制度との整合を取った戦略の構築

すでに多くの国で制度が導入・準備中であり、今後の税務調査や情報開示の厳格化も予想されるため、早期の情報収集と内部体制整備が求められます。

まとめ

Pillar 2は、世界中の多国籍企業を対象に「最低限の法人税をどこでも支払う」という課税原則を確立するものです。従来の税務戦略の前提が覆る可能性があり、日系企業にとっても無関係ではありません。とくに海外子会社を多く持つ企業にとっては、グループ全体の税務透明性と、グローバル税務戦略の再設計が避けて通れないテーマとなっています。